I

Pois

também existe aquela história do jovem poeta que teve como guia o velho poeta

pelos caminhos do céu – o segredo era interpretar as nuvens mais caprichosas,

as que não se assemelham a objetos ou coisas concretas, buscando formas que

parecessem com sentimentos.

A saudade era fina, mas era longa em

extensão, e eles demoravam muito tempo para conseguir percorrê-la por completo.

Às vezes, uma saudade era tão longa que eles desistiam no meio do caminho e

tomavam outro rumo para continuar a atividade de sentir as nuvens e compreender

suas peculiaridades.

O ódio não era exatamente branco como

as demais nuvens. Existia algo de cinzento nele. Era um tipo de nuvem que se

podia perceber à distância e que causava uma impressão particular. Destacava-se

entre as demais e era responsável pelas tormentas mais violentas.

A

paixão se assemelhava, curiosamente, ao ódio. Também era responsável por fazer

a terra estremecer, mas tinha algo de momentâneo, não se fixava por muito tempo

no horizonte, e se dissipava com a mesma facilidade e violência com que havia

se formado. Era um tipo de nuvem de um quase-vermelho muito leve, apenas

matizado, e lembrava a face de alguém ligeiramente envergonhado, mas que

conseguia evitar que a maioria das pessoas percebesse seu rubor. Era quase que

apenas a sugestão do vermelho.

Já

a dor era reconhecível por ser de um formato menos uniforme, tinha várias

saliências, pontas, recortes: não era sempre da mesma maneira que se

apresentava aos olhos e a mutabilidade de suas bordas era sua característica

predominante. Não era à toa que podia se disfarçar por outro sentimento, sendo,

por vezes, muito difícil de identificá-la: era preciso olhos treinados para não

se deixar enganar e tomar essa nuvem por outra.

Existia

uma forma de nuvem que raramente aparecia no horizonte. Delgada e curta, ela

também era menos cheia que as demais, de uma brancura que apenas manchava

levemente o céu azul. E mesmo os poetas que caminhavam entre as nuvens e tinham

o costume de identificá-las, às vezes, podiam passar por essa forma sem

reconhecê-la propriamente. Deram o nome de remorso para ela e começaram a

perceber que muitas vezes ela se formava após a dissipação de uma nuvem de

paixão ou de ódio.

Mas,

a mais difícil nuvem de se identificar era aquela que continha o amor. Ela

podia ter qualquer formato. Podia se apresentar de qualquer modo e se formava e

se dissipava sem obedecer a muitas regras. E o mais curioso é que, ao contrário

do que pensam os não-poetas, esse tipo de nuvem aparecia com muita frequência.

A

respeito dessa nuvem, os dois poetas discordavam sobre a melhor maneira de

identificá-la.

O

velho poeta argumentava que para distingui-la era preciso sempre deixar o tempo

passar. Ela não se estruturava apenas no espaço, era uma nuvem de temporalidade

mais vagarosa e se relacionava diretamente com o brilho dos astros. Ela

cobriria o sol e sua mais importante característica seria que quando ela

terminava de passar por esse astro, ele brilharia de uma maneira completamente

diferente: tudo parecia se iluminar, a luz inundava todos os lugares e as

coisas podiam ser vistas de um modo mais verdadeiro. O velho poeta acreditava

que a nuvem do amor era aquela que tornava possível uma explosão de

luminosidade após a sua passagem.

O

jovem poeta, no entanto, achava que conseguia identificar a nuvem do amor

através de um outro recurso. Não era exatamente o formato das bordas, a

coloração, o preenchimento, a potência de chuva, nem mesmo o brilho do sol

depois que ela passava. Nenhuma dessas características tomadas exclusivamente

podia apontar para a nuvem do amor. O amor era um pouco de saudade, um pouco de

ódio, um pouco de paixão, um pouco de dor e um pouco de remorso. Era uma nuvem

contraditória em si mesma. Fina e longa era, ao mesmo tempo, curta e disforme.

Cheia e pronta para a tormenta era apenas uma mancha no céu azul. Levemente

colorida era extremamente branca. Era responsável pela luminosidade mais ampla

e pela sombra mais escura.

Como

isso poderia ser possível, o jovem poeta não sabia obviamente explicar. Talvez

a resposta fosse que todos os formatos de nuvens que representam os sentimentos

tivessem, no fundo, uma mesma origem. Ou que tivessem uma mesma finalidade. O

amor poderia estar no começo ou no fim de todos os sentimentos. O que o jovem

poeta tentava defender era que, de qualquer modo, nenhuma das nuvens tinha um

real significado se não tivesse no fundo, mesmo que só de passagem, um pouco do

amor. Todas as nuvens eram feitas da mesma matéria. Era uma certeza estranha. A

de que todos os sentimentos que possam existir nesse mundo eram, na verdade,

apenas breves momentos de uma nuvem de amor infinita.

II

Não

estando propriamente mortos, os dois homens se encontram em meio aos sonhos. O

cenário é com frequência o mesmo: os céus. E o caminhar é sempre para frente.

Vez ou outra, é preciso desviar das nuvens mais carregadas.

A conversa, no fundo, também é sempre a

mesma.

O homem mais velho, o que usa a bengala

para auxiliar no andar, quer convencer o mais novo, o que fala sempre

gesticulando, que seu lugar natural é ali, no azul do céu e na brancura das

nuvens: um infinito plenamente luminoso e verdadeiro.

O homem mais novo, no entanto, conhece

seus próprios abismos. Sabe que estar ali, andando entre nuvens, não é sua

condição natural. Reconhece que está sempre a um passo de cair em uma escuridão

profunda. Talvez quisesse simplesmente acreditar no homem mais velho, porém,

aprendeu a desconfiar prontamente de si mesmo e admite que anda sempre no

limite, sempre em uma quase queda.

E o pior.

Aprendeu, com o passar do tempo, a

gostar do abismo.

III

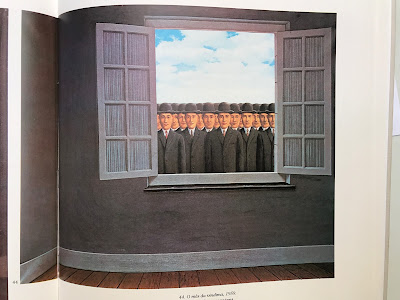

Como

explicar esse universo de significados: a sensibilidade em pintar a conversa

mais verdadeira, a adequação em localizar nas nuvens esses homens tão iguais e

tão diferentes, a técnica de deslocar os personagens para justamente

centralizá-los, a capacidade de fazer das ocasiões do branco algo de carinho, a

presença dos chapéus como símbolo do encontro e a musicalidade profunda do azul

como manifestação da futura saudade?

Talvez,

seja porque se trata de uma beleza plena que está para além de qualquer

temporalidade, que sobreviverá ao depois do depois – de algum modo, foi

possível pintar aquilo que os homens mais sensíveis nomeiam de uma forma

abstrata, mas que é precisa: sinceridade.

IV

Na

escolha das cores, nos matizes mais suaves, na leveza dos personagens, no senso

de proporção.

O

contraste entre o azul do céu e o branco das nuvens: infinidade.

O cinza da condição humana, levemente

deslocado do centro da tela: brevidade.

Uma imagem que não é uma representação,

apenas sugere algo entre a infinidade e a brevidade: a pintura mais poética de

todo surrealismo.